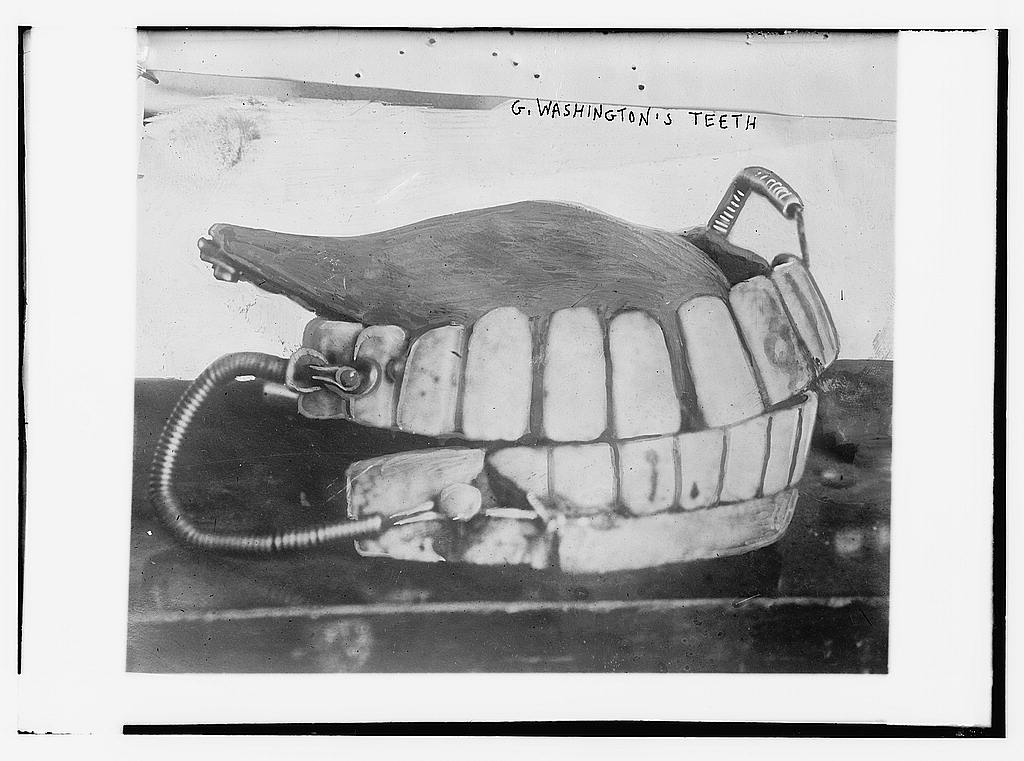

La dentadura postissa de George Washington (1732-1799), primer president dels EUA.

09_ LA PRONUNCIACIÓN

(Sarah Bernhardt. El arte del teatro. Traducción: Alberto Clavería.

Parsifal Ediciones. Barcelona, 1994. pàgs. 41-51)

La pronunciación es una de las cualidades primordiales del arte de decir. Ciertamente, la voluntad es el factor más seguro en todos los actos de la vida, però también hay que contar con los defectos físicos; una mandíbula un poco ancha da vuelo a las palabras; un paladar profundo da más sonoridad que un paladar liso; unos dientes apretados unos contra otros impiden los silbidos, mientras que, por el contrario, los dientes separados los favorecen.

Así pues, el artista debe buscar todos los medios posibles para combatir estas pequeñas taras; las hay que pueden atenuarse. Por ejemplo, conozco a una artista que interpretaba grandes papeles dramáticos; sus dientes, distanciados entre sí, daban a su dicción un silbido estridente cuya audición resultaba enervante; yo le aconsejaba ponerse, al maquillarse, un poco de cera rosada en el interior de la mandíbula superior; el truquito funcionaba a la perfección, y cuando la oí hace unos años tras haberla perdido de vista durante muchos meses, me dijo que había seguido utilizando este pequeño enmasillado interior y que no podía prescindir de él incluso fuera del escenario.

Las mandíbulas pequeñas y redondeadas son ciertamente más bonitas que las anchas; però para los artistas dramáticos son menos favorables a la emisión del sonido, y contra esto no hay nada que hacer; con ello el rostro gana una particular belleza, lo que es una compensación; lo mismo cabe decir de la profundidad del paladar. No se la puede aumentar o disminuir. El artista que pronuncia bien siempre se hará oir, y precisamente por ello se hará entender.

Un artista que no tenga voz la reemplazará por una articulación impecable y así se creará un público. Durante treinta años Saint-Germain ha sido el favorito de un público que frecuenta el Vaudeville y el Gymnase; había perdido por completo la voz y hablaba como las personas afectadas de laringitis, pero se había percatado de que la articulación era un factor indispensable para el actor y para el abogado, y el público le dio la razón.

Es verdad que no hace falta articular en la misma medida todas las sílabas de una palabra como lo hace la gente del mediodía de Francia, però es preciso, a cualquier precio, que en el encadenamiento el oído adivine la sílaba estrangulada. Un turonense dirá manqment, un bordelés dirá manquement, y el artista parisino dará la nota exacta gracias a la ligereza de su encadenamiento.

Para estar seguro de la articulación es preciso aprender los papeles masticándolos pesadamente y dominar absolutamente la mandíbula. Con frecuencia el farfullar no es más que la manifestación de la falta de memoria; añádase además que los artistas mediocres piensan que un más-o-menos es lo mismo que una palabra técnica; pero este librito no está hecho para ellos.

Con todo, no me gustaría que los artistas sinceros medianamente dotados se quejen de que les confunda con los mediocres; se trata de pequeños artistas que frecuentemente merecen toda la gratitud de los autores por el ambiente que saben crear a pesar de su modesto menester. Aman nuestro arte apasionadamente aunque no dispongan de todas las dotes necesarias para triunfar en su carrera. Forman parte de la gran familia. Los demás no son más que parásitos.

La verdadera dificultad de la articulación, tanto en el teatro como en el foro, radica en saber dar a las palabras su valor; sólo la inteligencia puede guiar al artista, y no hay un método para transformar a un ser nulo en un ser inteligente.

Aconsejo a los artistas jóvenes que acudan a ver y a oír con la mayor frecuencia posible a Lucien Guitry. Se percatarán de la voluntad de este gran actor y comprenderán que la distribución del tiempo prepara con mucha frecuencia una frase que es la piedra de toque de todo un estado anímico; y en esta frase el acento tónico caerá sobre una palabra que debe iluminar al espectador. Lucien Guitry es el mayor actor de nuestra época, nadie ha interpretado ni interpretará como él el papel de Flambeau en L’Aiglon; yo, que he tenido la gran alegría de tenerlo por compañero en la escena, le escuchaba apasionadamente; su arte es incomparable. Nunca se repite, y sin embargo siempre es el mismo personaje creando el mismo ambiente que exige la obra. Es el modelo más hermoso que pueda recomendarse a la joven generación.

También la muy llorada y exquisita Réjane era una artista en la que podía hallarse un sentimiento de la verdad, una emoción sincera, una gran revelación de pensamiento en los papeles alegres o dolorosos que interpretaba. Réjane tenía, como Guitry, el don de la risa y de las lágrimas con el mismo grado de emoción punzante y de alegría comunicativa. Por lo demás, ambos son grandes artistas además de admirables actores.

Irving y Coquelin se convirtieron en enemigos míos porque dije en privado que Coquelin era un actor notable pero no un artista, y que Irving, el actor inglés, era un actor mediocre, si bien un gran artista. Pues bien, lo mantengo. Entre estos dos seres hay una gran diferencia. Irving tenía una articulación y una pronunciación defectuosas, però su mirada estaba preñada de pensamientos, experimentaba amor por la belleza, sus ropas eran siempre de gran veracidad histórica, se documentaba con pasión y todo el montaje de las obras por él montadas era de tal investigación, de tal gusto y de tal veracidad que el público acudía multitudinariamente a presenciar las representaciones del Lyceum, del que Irving era director. Gracias a él el teatro inglés obtuvo gran fama en el mundo entero, y los ingleses, agradecidos, enterraron sus restos en Westminster, último refugio de los grandes servidores de la patria.

Irving fue para el teatro inglés, como Antoine para el teatro francés, el hito indicador de una nueva fase. Sin embargo, no estaban en el mismo camino. El inglés transportaba a su público al pasado con una magnificencia de búsquedas y de ideal, mientras que el otro lo paraba en el umbral del realismo y le obligaba a penetrar en el laberinto de las pasiones humanas: ambos fueron grandes apóstoles de nuestro arte, y sin embargo ni el uno ni el otro fueron grandes actores. ¡Pero qué artistas!

Nunca diré lo mismo de Christian Coquelin, que en realidad fue un grandísimo actor, menos completo que Lucien Guitry pero tan maravilloso como él por lo impecable de su articulación; su voz admirable sabía modular toda una frase con un virtuosismo fabuloso, su risa era única y los espíritus más sombríos, las penas más lacerantes, se dejaban domar por esa alegría orgiástica. Era sobre todo un gran cómico, iluminaba el teatro de Molière con un sol fogoso y reconfortante; quizá no siempre viviera su profunda ironia, pero sabía mantenerse clamorosamente soberbio.

La generación joven de su época creó sus imitadores. Pero ninguno de ellos tenía esa voz encantadora y alegre, esa volubilidad de las palabras que se entrechocaban sin obstaculizarse, esa ciencia profunda de la respiración; los imitadores de este gran actor pueden ser buenos en su género: merecen un punto, y eso es todo.

Mira por dónde me he alejado del tema; volveré a él sin rodeos: articular; es preciso que los actores jóvenes articulen; tengan el talento que tengan, no obtendrán un éxito verdadero más que si el público puede captar el sentido de lo que oiga, y a menudo la pérdida de una palabra desmonta toda la frase.

No hay que confundir articulación y pronunciación; estas dos servidoras del pensamiento son hermanas gemelas, es verdad, mas sin embargo son diferentes en diversos aspectos. Frecuentemente los defectos de pronunciación son la manifestación de un acento relacionado con el lugar de nacimiento de un artista. Unos hacen chascar las t

o las p, otros hacer rodar las r, algunos las guturalizan, hay quienes hacen restallar las a

o hacen zumbar las o; son particularidades fáciles de corregir. Basta con desearlo. Pero muchos artistas no hacen el esfuerzo de eliminar estos pequeños defectos de lo que en apariencia el público no se preocupa.

En mis tiempos había en el Théâtre-Français una artista de talento que en el Philiberte

de Émile Augier decía: “Il fraudrait la potrie en donger pour que notre gronde coeur daigne se déronger.” [La patria tendría que estar en peligro para que nuestro gran corazón se dignara conmoverse.” El hablante sustituye las aes por oes.]

Algunos espectadores se daban codazos; otros no se percataban. Y esta artista era, lo repito, una deliciosa artista de talento. El público no es riguroso con los pequeños defectos de pronunciación de los actores, siempre que hagan que se entiendan, por su articulación, las palabras que tienen que decir.

Hay artistas que balan como ovejas y otros que balan como cabras: son defectos debidos no a la pronunciación, sino a la voz. Unos tienen la nariz demasiado cerrada en la base, otros las cuerdas vocales perpetuamente congestionadas.

Hay un artista de inmenso talento que balaba como una oveja de modo exagerado. El público se había acostumbrado a él. Incluso era uno de los actores favoritos. Yo actué con él en dos obras en que su labor fue, para la crítica, impecable. Y cuando salimos de gira para interpretar esas dos obras, el público extranjero no pudo aceptar ese balido y el actor tuvo que volverse a Francia.

Existe una pronunciación que destroza intencionadamente una palabra para conferirle todo su valor. De modo que ya no se trata de esas pequeñas diferencias individuales y no intencionadas. Por otra parte, el modo de pronunciar no es igual en el verso que en la prosa. Los artistas que recitan versos se ven obligados constantemente a pronunciar la e

muda para mantener en los versos la rima y el número de sílabas, mientras que en la prosa se encadenan las e

con la desenvoltura necesaria para el aligeramiento de las frases.

Por ejemplo:

Comme il fait noir dans la vallée

J'ai cru qu'une forme voilée

Flottait là-bas sur la prairie

Son pied rasait l'herbe fleurie

C'était une étrange rêverie...

Etc.

[En la oscuridad del valle/creí ver que una forma velada/flotaba sobre el prado/su pie rozaba el césped florecido/era un extraño ensueño.../]

Si esta estrofa se pusiera en prosa se diría mucho más rápidamente sin tener en cuenta las e mudas. Se diria q'uneformvoilée

casi como una única palabra.

Estas diferencias de pronunciación debidas a la sonoridad acusada o, por el contrario, elidida de la e

muda me conducen a la peculiaridad del acento meridional que acentúa todas las vocales. Hay casos en que este modo de hablar, muy francés, con todo, se convierte en ridículo y hace morir toda la ilusión de que se alimenta el teatro; ¡considérese, por ejemplo, a un artista marsellés interpretando el papel de un pastor sueco!

Mounet-Sully y su hermano Paul Mounet, ambos nacidos en Bergerac, al llegar a París tenían un acento de la tierra muy pronunciado. Mounet-Sully trabajó encarnizadamente para hacer elegante su dicción, y lo logró con gran rapidez. De su acento meridional no había conservado más que el sonido un poco graso de las r, pero su hermano, que preparaba sus estudios médicos y de cirugía, consideraba inútil para él imponerse este esfuerzo suplementario. Cuando fue aprobada su tesis y el demonio del teatro se apoderó de él, impulsado y sostenido por Mounet hizo de su sueño una realidad. Era demasiado tarde para perder el tiempo y decidió imponer su acento del mediodía de Francia al público parisino, que lo aceptó de buen grado. Yo considero que esto dañaba mucho el talento del actor y daba a don Diego, al viejo Horacio y sobre todo al rey Edipo una vulgaridad dolorosa para el espectador, que no olvidaba la incomparable grandeza de Mounet en este último papel.

Entre nuestros grandes actores tenemos algunos comediantes extranjeros cuyo acento debería parecernos más penoso que el del terruño de nuestros provincianos. Sin embargo, me parece que De Max, que no ha perdido en ningún momento su acento romano y que interpreta las grandes figuras del repertorio francés, no es vulgar nunca y no choca al oído del público. Con frecuencia se deja llevar más allá de la verdad de los personajes que encarna; en ocasiones se sitúa en las fronteras de la locura, pero nunca es vulgar.

Un acento verdaderamente imposible de domar es el auvernés. Al pasar mi primer examen en el conservatorio me quedé paralizada en mi reverencia al oír a un joven que anunciaba al jurado con voz de trueno:

– ¡La cheñorita Chara Bernhardt!

Este hombre era un laureado del año anterior, y a pesar de su primer premio de tragedia nadie, ningún director, quería su colaboración; tuvo que hacerse apuntador y volví a encontrármelo en la Comédie-Française como segundo apuntador. En una ocasión, durante la representación de Gabrielle, obra estúpida de Émile Augier, el actor Thirion, que se había dejado la memoria en las viñas del Señor, se quedó en blanco. Mi apuntador, Léautaud, le sopló el siguiente texto con las palabras adecuadas:

– ¡Cha, Madame, ch'est une injuchtiche!

[“¡Eso, señora, es una injusticia!]

Y Thirion repitió al pie de la letra con acento auvernés la réplica que le había soplado el bravo hijo de Auvernia. Madeleine Brohan y yo, que estábamos en el escenario, no pudimos retener la hilaridad, y el público, muy divertido y condescendiente, fue presa de un verdadero ataque de risa descontrolada. Pero el escándalo adoptó proporciones inquietantes para el pobre actor. El superintendente de los teatros hizo que Thirion fuera penalizado con una multa de mil francos, pero Léautaud conservó su puesto.

El acento gascón es menos brutal, menos pesado que el de la Dordoña y más vivo que el bordelés, que es lento. Los artistas nacidos o educados en Burdeos tienen dificultades para deshacerse de su acento. Cuando Cora Laparcerie declama versos, arte en el que sobresale, este defecto desaparece casi por completo, pero en las obras modernas que con frecuencia se digna representar, el acento reaparece desagradablemente para el oído del público. ¡Pero esto no es nada al lado del acento de arrabal!

En cuanto a mí, la verdad es que no puedo hallar placer ninguno en oír a un artista, incluso de talento, pronunciando mé, té, cé

en vez de mes, tes, ces

o que lanza con un galante movimiento del abanico:

– Oui, c'é tu homme charmant!

[“Sí, eres tú, hombre encantador]

Y el conservatorio no se preocupa de hacer desaparecer este acento.

Cuando fui nombrada profesora del conservatorio creía sinceramente que prevalecería mi juicio en lo referente a los alumnos confiados a mis cuidados. Pronto me percaté de mi error. Entre las muchachitas a quienes debía enseñar arte dramático había una guapa arrabalera que tenía un acento escandaloso.

– Oh médème

–me dijo un día–, mon auteur préféré, cé Voltère!

[“¡Oh, señora, mi autor favorito es Voltaire!”]

Con gran paciencia me puse a enseñarle el modo de declamar una escena de Suzanne de Las bodas de Fígaro. Tras cinco lecciones que consideré inútiles, declaré a la criatura que haría mejor volviendo a su oficio de costurera; ella se quejó. Era amable y un poco bravía y su queja en mi contra prosperó. De modo que presenté mi dimisión.

Volví a ver a esta personilla en un teatro de provincias al que yo había acudido para una representación única de La dama de las camelias. Se dirigió a mí sonriente, encantadora y arrabalera como siempre, y cuando le hice preguntas sobre su carrera, expuso:

-¡Oh! Me va bien, médème, me gano la vida.

Interpretaba papeles de criada simpática y de ingenua. Parecía satisfecha, pero yo tenía el corazón oprimido; sabía que estaba condenada a ganar dos o trescientos francos mensuales mientras fuera joven. Pues era pequeña de estatura y menuda y no podía cambiar de papeles. ¿Qué haría en el futuro? Se convertiría en ayuda de cámara o en operaria. Así es como terminan muchos artistas.

Conozco a una artista joven y con talento, con mucho talento, que interpreta no sólo obras modernas, sino también papeles clásicos: tiene un acento arrabalero que resulta doloroso oír, lo que es una lástima, pues verdaderamente tendrá que hacer grandes esfuerzos para conquistar el primer puesto a que aspira. ¿Por qué habíamos de citar su nombre? Si quiere corregirse, estas líneas leídas por ella quizá le aclaren la situación. Su arte personal y sincero ganará así en elegancia.

Muchos artistas poseen un acento propiamente suyo, lo que facilita las imitaciones.

La autora de estas líneas aprieta algo más de la cuenta los dientes especialmente los días de ensayo general o de estreno, ¡cuando se queda en blanco! De modo que gracias a este defecto y a una esbeltez exagerada, los caricaturistas y los imitadores (que en realidad se parecen) se entregan a su labor con alegre afán. Y son muchos los que deben su pequeño renombre a parodias de gusto más o menos dudoso. Sin duda, el destino ha querido que estas parodias, lejos de herir al artista, lo popularicen, y el público le perdona el defecto que era de poco peso en comparación con sus dotes para la poesía y con la sinceridad de su arte.

Ya he hablado de las voces de Julia Bartet y de Suzanne Reichemberg, de tan hermosa calidad. Su pronunciación no es menos impecable; frecuentemente, cuando se me pide consejo les envío alumnos a fin de que se beneficien de la elegancia de la dicción de estas artistas, que no tienen ninguna singularidad de articulación, ningún defecto.

Mas no basta con liberarse de todas las imperfecciones personales de pronunciación. Es preciso aprender a pronunciar a fin de destacar palabras y frases. ¿Cuántos defectos hay todavía a evitar en este campo! La blandura resta valor a la prosodia de un autor, el virtuosismo excesivo fatiga al público atento y el hecho de vomitar los textos le irrita. De modo que es preciso escucharse y frenar o acentuar las palabras.

Cuando un actor como Guitry estudia un papel, no necesita hacer un esfuerzo laboral; se sitúa de inmediato en la verdad. Trátese de sentimientos trágicos, irónicos o cómicos, se desposa con ellos rápidamente. Ni tiene que buscar nada, no tiene que hacer ningún esfuerzo, no tiene que recoger o acentuar nada. Y ello debido a que vive al momento la vida del personaje que encarna. Un papel moderno nunca debería ser preparado. Basta con experimentar los diversos sentimientos del personaje de que se trate. A continuación hay que lanzarse a la acción, y el verdadero acento emitido en primer lugar se refleja enseguida en el público.

He oído decir a contemporáneos de Talma que este artista nunca se emocionaba y que enseñaba a sus alumnos jóvenes especialmente el dominio de todas las pasiones que tenían que exteriorizar. Por su parte, Coquelin sostenía este aserto con aspereza y estoy convencida de que se debe a este método el que nunca pudiera despertar el entusiasmo de su auditorio en las escenas patéticas que tanto le agradaban.

Su éxito en el capítulo de las risas era formidable, pero siempre falló en la tragedia, y, como le dijo en cierta ocasión un irónico ante mí un día en que se quejaba de su poco éxito en Jeanne d'Acier:

– Escúcheme, querido amigo, es usted admirable por la pasión y la emoción, pero su nariz queda fuera de lugar, es demasiado insolentemente cómica...

Constant Coquelin se quedó pensativo unos momentos y a continuación, dirigiéndose a mí, dijo:

– ¿Es esa su opinión?

Me quedé confusa ante la posibilidad de que pudiera tomarse en serio semejante argumento; le respondí evasivamente citándole el ejemplo de Lekain, trágico de gran fama que estaba en posesión de la misma nariz excesivamente respingona y cuyo rostro se parecía, por lo demás, al de Coquelin.

Pero a partir de ese momento el gran cómico recurrió a la pasta nasal en todos los grandes papeles que tuvo que crear, y su nariz y barbilla fueron sometidos a sucesivas transformaciones. Sin embargo el público se quedaba indiferente ante las desesperaciones que expresaba sin padecerlas, fiel a su método.

Yo he visto a este artista dormir profundamente en el escenario protegido por los figurantes durante dos o tres minutos en que no tenía nada que decir. Un joven actor llamado Chabert, con quien tenía trato, le despertaba, y Coquelin, fresco y descansado por tres minutos de aislamiento absoluto, volvía a introducirse alborotadamente en la acción. Esto me dejaba estupefacta.

Pues bien, yo estoy en contra de este método, afirmo que hay que experimentar todos los sentimientos que agitan el alma del personaje que se desea representar; hay que dejar la personalidad propia en el camerino, hay que despojarse el alma de las sensaciones propias y revestirla de las grandezas o de las taras cuya exteriorización se requiere.

Yo tenía una doncella italiana que una noche, al volver de verme en Fedra, me dijo:

– ¡Oh, que hermosa ha estado la señora! Pero yo la he reconocido, había cambiado su envoltura.

Nunca me ha llegado tan directament al corazón un cumplido. Hay que amar, llorar, sufrir, hay que morir. ¡Ah! Veo la sonrisa, oigo las reflexiones: “Sin embargo usted, que ha muerto miles de veces de muertes diferentes, he aquí que está nuevamente en pie, y a una edad ya avanzada.”

Pues bien, sí, es cierto, todavía estoy viva y he rozado la muerte real en mis muertes diferentes; en ocasiones he necesitado más de una hora para recuperar la vida. He tenido el cerebro debilitado, el corazón casi sin latidos, el pecho sin aliento; pero he sabido conservar el deseo necesario para recuperar mi verdadera personalidad, del mismo modo que hay que conservar suficiente sangre fría para no olvidar el papel ni la escenificación.

El arte de nuestro arte consiste en no hacerse reconocer por el público: no debe pensar ni por un momento que tal cosa no ha sucedido; debemos mantenerle en el ambiente al que el autor ha querido transportarle, debemos crear la atmósfera con nuestra sinceridad, y el público anhelante, desatinado, no debe, como el artista, reconquistar su libre arbitrio hasta la caída del telón. En nuestro arte, lo que se llama el trabajo no ha de ser sino la búsqueda de la verdad. Indudablemente las obras en verso requieren intérpretes que estén en posesión de dotes especiales. Pero siempre triunfará el artista que, en lo ideal, más cerca esté de lo real.

24/04/2020