Fotografía Marcel Clement

Barcelona y el fuego.

Una dramaturgia social

[por Pablo Ley)

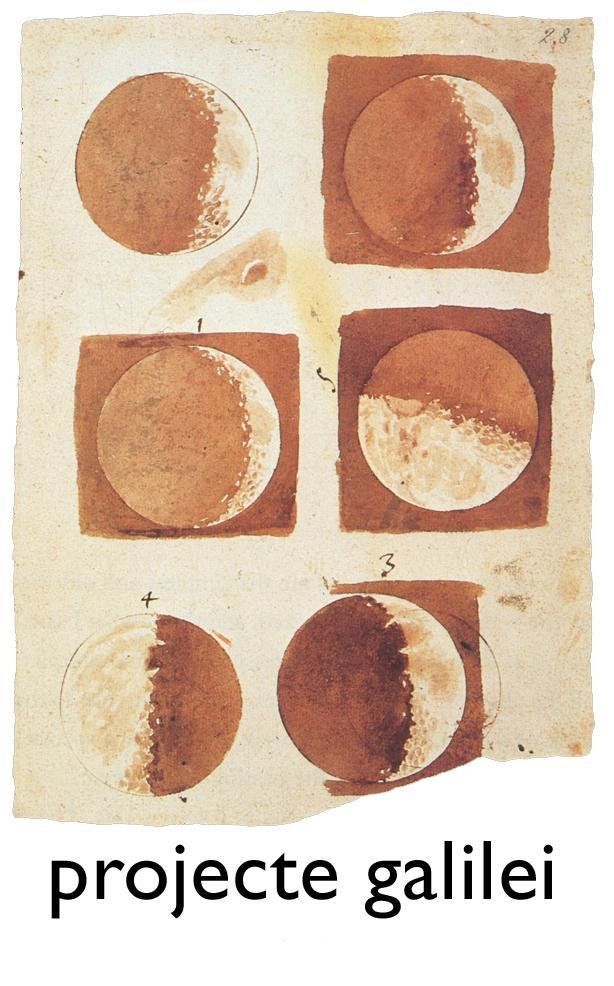

Hay textos que te acompañan desde no sabes cuándo. Textos que, de repente, te permiten entender cosas que parecen obvias, pero que sólo lo son cuando de verdad las has entendido. Textos que te gusta releer y, aún más, recomendar. Textos que, al final, acaban formando parte de tu bagaje conceptual e ideológico. Y que, de repente, reaparecen nítidos en tu memoria ante ciertas imágenes como la que encabeza este artículo. Uno de estos textos es "La dramaturgia social. Dios y fuego en la Barcelona del siglo XIX

", de Juanjo Romero Marín. Un texto que reflexiona sobre la confrontación de clases en el siglo XIX (y lo hace, curiosamente, empleando un lenguaje específicamente teatral, poniendo en el centro de la tesis los conceptos de dramaturgia y de catarsis), pero que, ahora mismo, resulta de absoluta actualidad.

"La dramaturgia social. Dios y fuego en la Barcelona del siglo XIX ", publicado en la revista online Hispania Nova

es un artículo extenso (65.000 caracteres, aproximadamente unas 40 páginas) y elabora su tesis historiográfica de forma precisa y cuidadosa. Pero desde el resumen introductorio del mismo Juanjo Romero Marín, queda claro el eje de la reflexión:

«La ciudad como creación colectiva refleja los miedos y sueños de sus habitantes. Sin embargo, no todos los actores sociales tienen la misma capacidad transformadora. Además, el escenario urbano posee diferentes significados para cada uno de estos grupos. El espacio urbano era el "escenario del poder" para las clases medias (burguesía) mientras que para las clases populares era un "espacio ritual". Sobre el espacio urbano las clases populares encontraban su definición como un solo cuerpo, como "nosotros". Barcelona durante el siglo XIX nos muestra un buen ejemplo de "conflicto de escenarios". El modelo urbano de las clases medias era el funcional: la ciudad-máquina. Lugares de trabajo, de residencia, de ocio fueron separados y, por supuesto, la "privacidad" se convirtió en valor primordial. Por el contrario, las clases populares veían el espacio urbano como un espacio ritual. Durante los festivales y la revuelta dicho ritual llegaba a la catarsis. Utilizando la iconografía religiosa, levantando hogueras, recorriendo las mismas calles, cantando, disfrazándose, y satirizando… la gente muestra una manera diferente de ocupar la esfera urbana. En definitiva, la revuelta puede ser considerada como la forma más extrema del drama social, la mejor forma de ritualizar los enormes cambios traídos por la modernización decimonónica.»

La razón por la que me vino a la memoria este artículo es más que evidente. Enfrente de la escuela Eolia, en la calle Casp esquina Bailén, el miércoles 16 de octubre, un alumno de los últimos cursos de Dramaturgia y Dirección, Marcel Clement, pudo captar con su móvil una instantánea que a mí me retrotrae, directamente, a mi infancia. Pienso en las hogueras de San Juan que los niños encendíamos en los cruces del Ensanche. Y pienso, ya de adulto, en los correfocs

del primer posfranquismo con el retumbar de los tambores y el baile de los diablos, los petardos y la lluvia de chispas de colores. Revuelta, fiesta, ritual y catarsis... Mientras tanto, dentro de la escuela se vivían momentos tensos, porque el fuego estaba muy cerca de la puerta de madera que se calentaba peligrosamente. Y, aunque tarde, aún había alumnos, profesores y personal. Afuera había carreras de manifestantes y mossos de esquadra, sirenas de la policía y de los bomberos, y el helicóptero siempre suspendido encima de la ciudad.

En todo caso, no es el fuego ni el peligro ni la rauxa

ni los radicales lo que me preocupa de verdad. Lo que me preocupa es la frialdad de los verdaderos incendiarios de este fuego que hay que ir a buscar al pasado, décadas atrás, en el momento en que la política dejó de ser la consecuencia de un pensamiento ponderado y reflexivo con el objetivo de alcanzar el bien común para convertirse en una estrategia de marketing y de captación de votos, en un pensamiento repetitivo que transforma las mentiras en verdades, que utiliza el miedo y el odio para desviar la atención, que instrumentaliza las instituciones y las corrompe para beneficio propio, que compra el cuarto poder y la anula, que ocupa los puestos claves de la judicatura para prevenir el futuro e inicia el camino imparable hacia el caos...

Pero al final seguimos en la misma confrontación que analizaba, centrada en el siglo XIX y en la ciudad de Barcelona, Juanjo Romero Marín en su artículo, que os animo a leer.

Dejadme, sin embargo, que, siguiendo su texto, os proponga sólo la lectura de unos cuantos párrafos del mismo. Creo que vale la pena que cada lector extraiga sus propias conclusiones. Creo que vale la pena establecer los paralelismos convenientes. Lo que es cierto es que, en nuestra ciudad, en nuestro país, sigue habiendo dos mundos, el de los poderosos y el de quienes no lo son. Unos, los poderosos, se expresan por todos los medios posibles, los demás sólo tienen la ocupación de las calles y, en última instancia, el fuego. Os dejo unos cuantos párrafos para la reflexión.

La dramatúrgia social. Dios y fuego en la Barcelona del siglo XIX

Fragmentos del artículo de Juanjo Romero Marín

Si quieres leer el artículo entero editado por Hispania Nueva clica aquí

Fragmentos del artículo de Juanjo Romero Marín

«[...] mientras que el ayuntamiento llevó a cabo proyectos, planos y discursos sobre la Gran Barcelona [del segle XIX], los colectivos opuestos a la Gran Idea —los que denominaremos "clases populares"— no levantaron un plano topográfico, ni describieron un programa de su ciudad deseada. Ello no quiere decir que no lo tuviesen sino que carecieron de los medios para explicitarlo. Entonces, ¿cómo podemos conocer el ideal de ciudad que proponían estas clases apartadas del poder? Por negación… no sabemos cuál era la ciudad objeto de sus sueños, pero sí la de sus pesadillas. Aún podemos afinar más en nuestra aproximación. No existen documentos sobre el escenario urbano propuesto por estos grupos populares pero su vida cotidiana y, sobre todo, sus grandes eventos festivos y reivindicativos dejan entrever ideales urbanos tanto de carácter abstracto como concreto. La reiteración de determinados elementos en lo festivo y en lo combativo, o mejor dicho, la continua confusión entre fiesta y protesta permiten descubrir las obsesiones populares en torno a su "Ciudad Soñada".»

«El Ensanche era, pues, el paso definitivo hacia un nuevo patrón urbano, el de la ciudad-máquina, es decir, la ciudad entendida como una prolongación del fenómeno productivo. La escena urbana resultante es utilizada, no para relacionar a sus actores sino para mover mercancías, el propio ciudadano pasa a ser considerado una mercadería en movimiento. Los tráficos son concebidos en función de ecuaciones de coste-beneficio, el espacio se articula funcionalmente, siguiendo los modelos de división "científica" del trabajo. El plan urbano es diseñado como si de una jornada laboral se tratase: lugares de ocio (nacen ahora los bulevares, los jardines y los "tívolis"), lugares de descanso y lugares de trabajo. La nueva ciudad, la reticulada, se reserva para la creciente clase media. Sus paseos son anchos, arbolados y de horizonte limpio. Por el contrario, la ciudad popular, la antigua, queda aislada de la nueva por las Rondas (grandes vías que ocupan el espacio dejado tras la destrucción de las murallas). Una ciudad, dos escenarios.»

«Esta profusión de imágenes de la Antigüedad y, en particular, la imitación de la arquitectura clásica hay que ponerla en relación con la "escenografía del poder" característica de la nueva clase dominante. O lo que es lo mismo, con la búsqueda de legitimidad a través de una iconografía reconocida por todos como solemne y eterna. No es casualidad, tampoco, que la mayor parte de los edificios levantados en la ciudad durante los años de asentamiento liberal (capitanía general, gobierno civil, las primeras viviendas del Ensanche, e incluso el Liceu) respondan siempre al mismo paradigma clasicista. El nuevo poder buscaba justificarse recurriendo a una imaginería escénica tradicionalmente asociada a lo perenne y solemne, distinta de la religiosa, que le dotase de cierta idea de continuidad e inmutabilidad. En última instancia la dramatización del poder, la erección de esta escenografía, buscaba la creación de consenso basándose en la naturaleza incontingente de su posición preeminente en la sociedad.»

«Los recién llegados, los trabajadores atraídos por las modernas fábricas, habrían de alojarse en la vieja y apretada Barcelona o en los pueblos colindantes.»

«La fiesta en la Barcelona del XIX no se concebía nunca como un acto privado sino que era una celebración global que incluía a todos sus habitantes y, lo que es más importante, a todos los espacios urbanos —aunque existían unos espacios más relevantes que otros. Durante la fiesta la ciudad era tomada por las clases populares para hacer de ella su escenario festivo. Tanto en Carnaval, como en la Semana Santa, o durante el Corpus Christi, los ciudadanos de Barcelona vivían los eventos en las calles. […] Durante la fiesta las clases populares estaban en la calle, la invadían. Todos los ciudadanos participan de ella. Las procesiones, impregnadas del espíritu barroco de los "autos sacramentales", escenificaban a la vista de todos el pueblo desfilando. Cuando Barcelona recibía vistas reales la misma escenografía sacramental se repetía. Junto a los monarcas desfilaban los ciudadanos ordenados por cuerpos y oficios. Durante las visitas reales, un acto de marcado carácter político, como en la fiesta la gente era coprotagonista. En 1834, con los liberales en el poder, se produjo la última visita real en que el pueblo participó como actor, tras dicha fecha la escenografía cambió. Desde entonces el séquito real desfilará sólo por las calles de la ciudad yendo de institución en institución o de fábrica en fábrica. El pueblo se convertía de este modo en espectador pasivo. Agolpado en las aceras verá desfilar a la reina —o al rey—, siendo testigos del esplendor del poder, pero sin participar de él.»

«[El] Carnaval no precisa de muchos comentarios. Su sentido era la inversión de la realidad, la igualación de la condición humana, la relativización de todo lo oficial y la exaltación de lo material. Ello lo convertía en un evento sumamente subversivo en un momento en que los liberales buscaban establecer y legitimar su escenografía urbana basada, entre otras cosas, en la solemnización. De nuevo las calles —todas— vuelven a ser tomadas por la fiesta. Como en el caso del Corpus no se hacen distinciones de clase o de rango durante la fiesta. En el Carnaval, como en otras conmemoraciones, la fiesta terminaba con comilonas y con hogueras donde se procedía a la "limpieza" de la ciudad. El monigote de Don Carnal era quemado en llevándose con él todos los males urbanos. El fuego como purificación y catarsis volvía a ser incluido en la fiesta, en otra escenografía ritual colectiva.»

«Otro elemento destacable del ambiente festivo es el referido a la provisión. La fiesta era de todos y estaba sufragada y organizada por todos. Los alimentos corrían por la ciudad. La fiesta era abundancia… el pueblo reinaba de forma generosa. Tanto en el Corpus como el Carnaval las celebraciones terminaban en banquetes festivos. El ejemplo más nítido de esta concepción de abundancia festiva era la "caramellada" que se realizaba al acabar la Semana Santa, el Lunes de Pascua. Grupos de jóvenes recorrían las casas exigiendo alimentos, particularmente dulces, a todos los ciudadanos con los que luego organizaban comilonas en las afueras de la ciudad. [...] Abundancia, libertad de movimientos, igualdad en el trato, prevalencia de las relaciones sobre los contenidos, eran las características de la invasión festiva de Barcelona por sus clases populares.»

«En 1821, durante el primer experimento liberal que significó el Trienio, una epidemia de fiebre amarilla provocó el levantamiento generalizado de la población. Las iras populares nacieron tanto de la inoperancia de la autoridad urbana —que llegó a confiar la sanación de los enfermos a curanderos— como de la discriminación con que los enfermos fueron tratados en función de su condición social. La reacción popular se desató iniciándose paseos por la ciudad, particularmente por la Rambla, en los que se atacaban las casas de los ciudadanos adinerados y los edificios del poder. La incomunicación de la ciudad dio lugar al cierre de fábricas y talleres de modo que gran número de operarios se vieron sin trabajo. Para procurarse su sustento se dedicaron a recorrer las calles en bandas buscando las casas de los patricios exigiéndoles dinero o alimentos, como se hacía tradicionalmente durante la "caramellada". Fue también en la Rambla donde se levantó una gran hoguera para quemar la efigie de paja y trapo de un médico —el que dirigía provisionalmente la Junta de Sanidad— purificando espiritualmente la ciudad. Escenificaban, de este modo, una dramatización catártica liberadora como la de Don Carnal.»

«Las derrotas que los realistas estaban infringiendo a los liberales exasperaban los ánimos populares. Así, en julio de 1835, un sonado desastre militar produjo la inmediata movilización popular. Todo comenzó en la recién construida plaza de toros, en medio de un acto festivo. El toro fue sacado de la plaza, paseado por la ciudad y quemado en una hoguera pública sirviendo de chivo expiatorio de nuevo. Allí donde los revoltosos encontraban un convento se iniciaba la liturgia del fuego liberador. A nadie se le escapaba que la iglesia —concretamente las órdenes regulares— apoyaba, financiaba y protegía la causa carlista. La revuelta llegó a la Rambla, al espacio sacralizado por la fiesta, y allí cambió el tono de sus ataques. El cuartel de la policía fue saqueado y sus papeles sirvieron de combustible para una nueva hoguera. Ahora el fuego acababa con todas las fichas de sospechosos. Hasta ese momento el patriciado urbano se había abstenido de intervenir, la Milicia no fue movilizada, pues sus intereses no habían sido atacados. Sin embargo, una jornada después la dirección del movimiento insurreccional cambió. La mayor fábrica de la ciudad, la "Bonaplata, Vilaregut y Compañía", la más moderna —fue la primera en usar máquinas de vapor, telares mecánicos y daba empleo a más de 700 trabajadores— fue reducida a cenizas. La disputa popular entraba en el terreno de la lucha industrial. Pero esta vez las acciones populares llegaron mucho más lejos. El gobierno había enviado al general Bassa con sus tropas para sofocar la insurrección. El mismo día de su llegada, cuando estaba en la diputación, ésta fue asaltada, Bassa asesinado y su cuerpo arrojado por el balcón. La gente que allí se agolpaba tomó el cadáver, lo arrastró por toda la ciudad y lo quemó en una hoguera en la Rambla. Decenas de conventos habían sido incendiados y el consenso urbano, el nacido durante la destrucción del Antiguo Régimen entre burguesía y clases populares, quedó roto para siempre.»

«Las estrategias de la movilización popular fueron semejantes a las de 1821 y 1835. Recorridos por la ciudad con final, preferentemente, en la Rambla. En ambos casos la cuidad fue utilizada también como arma de lucha contra las tropas. Los revoltosos provocaban a las guarniciones para llevarlas hacia las calles del casco antiguo. Una vez allí desde los balcones y los terrados les arrojaban todo tipo de objetos (no es extraño que en el nuevo Ensanche los terrados desapareciesen).

»

«La revuelta de 1843, una revuelta de verano como la mayor parte de ellas, y como el propio Corpus del que tomó algunos elementos, tuvo, además, elementos festivos mucho más marcados que las anteriores. No sólo se cantaba en cada una de las acciones "directas", o se levantaban hogueras, sino que toda la simbología festiva de la antropofagia se empleó como expresión política. Los amotinados se organizaron y se impusieron un uniforme carnavalesco. Vestían traje plebeyo con chaqueta y alpargatas tocado con la gorra catalana. En el gorro, o en el traje, añadían una calavera y una sartén —evocaciones carnavalescas o del Corpus donde las haya. El mismo nombre de la revuelta —la "Jamància"— evoca ese sentido satírico-subversivo. La palabra no proviene del catalán, sino del caló y hace referencia a "comer". Los "Jamancianos" eran aquellos que reclamaban comer o aquellos que se iban a comer a alguien. La duda nos la aclara la "sartén" que se colocaban como símbolo. Esta sartén la portaban, como dice su himno satírico "el Chirivit", para asar a los moderados y comérselos. He aquí la antropofagia victoriosa derivada del Corpus. Rito festivo y acción reivindicativa volvían a compartir lenguajes e iconos. Como las demás revueltas acabó sofocada con una ola represiva.»

«En definitiva, no había tantas diferencias entre la ocupación pacífica y festiva del espacio urbano y su ocupación violenta. Muchos son los elementos que se repiten y muchas sus coincidencias sintácticas. Tanto en la fiesta como en la revuelta la calle era protagonista, una calle abierta, interclasista en cierto modo. Todo el que se oponía a la ciudad-máquina tenía un lugar en la conquista popular de la ciudad. Allí estaba también una iconografía conscientemente ambigua, alejada de la unicidad de la imaginería burguesa. Las imágenes de la fiesta y de la revuelta, inspiradas en lo religioso la mayor de las veces, ofrecían un lenguaje universalmente reconocible para los ciudadanos, lenguaje que por universal era abierto, no limitado a un único sentido.»

«Desde nuestra perspectiva fiesta y revuelta (no hablamos de revolución) eran en última instancia una misma realidad. Ambas significaban transgresión, ruptura y presuponían la asunción de un "nosotros" cohesionado. Ambos fenómenos compartían el elemento catártico —propio de la tragedia—, la purificación mediante los binomios "miedo/placer" y "tensión/resolución". Ese es el significado de las hogueras, del "paseo arrastras" de los objetos del miedo popular —fuese un poderoso capitán general, un toro, una iglesia, un convento o la fábrica Bonaplata. Sin embargo, las devastadoras transformaciones que estaba sufriendo Barcelona sólo podían ser asumidas por los grupos populares mediante la escenificación del drama social en su expresión más radical: la revuelta. La dramaturgia festiva no bastaba para superar una tensión dramática tan enorme como la generada por la modernización de la ciudad.

»

El texto de Juanjo Romero Marín es mucho más extenso, elabora mucho más sus razonamientos, y aporta infinidad de momentos dramáticos vividos por la ciudad de Barcelona que dan sentido a la argumentación. Por mi parte he elegido sólo aquellos párrafos que me ha parecido que facilitaban un paralelismo con el presente. Y mi deseo es que esta vez (2019) la bullanga no pase de ser un Carnaval excesivo. ¿Somos capaces de extraer una lección de la historia?