09_el análisis del texto

Cuando nos enfrentamos a un texto acabado, nos enfrentamos en realidad a un objeto complejo que es el resultado de muchos meses de trabajo por parte de un autor –o, a veces, en el caso del teatro, por parte de un colectivo–. Durante estos meses, el autor ha removido una cantidad ingente de información, de materiales, de posibilidades, de estrategias, ha tenido que decantarse por determinadas opciones para decidir los personajes, los espacios, los conflictos... y terminar construyendo la cadena causal y argumental efectiva que acaba siendo el texto final.

Por otra parte, el autor vive en un contexto cultural específico que actúa sobre él de tal manera que todo lo que escribe está directamente condicionado por su entorno. Al mismo tiempo, sin embargo, todo autor aspira a modificar con su aportación el entorno cultural que lo envuelve. Asistimos, en muchos sentidos, a una gran partida de billar cultural en la que las bolas son los mensajes que impactan entre ellos y los agujeros en los que pueden caer son simplemente el olvido. Pensemos, por ejemplo, en que la publicación del Quijote condenó al olvido toda una extensa serie de libros de caballería que, en su época, fueron auténticos bestsellers. Todo éxito eclipsa siempre, e inevitablemente, éxitos anteriores.

Elaborar un texto literario (en general) y un texto dramático (en particular) supone partir de una verdadera nebulosa de ideas para acabar concentrándola en ese único punto (auténtico agujero negro) alrededor del cual gira la nebulosa conceptual original. Los caminos que llevan de la nebulosa al núcleo son infinitos. Encontrar la manera original –sorprenent– de hacerlo es el camino del arte. Pero pensamos que el arte que se puede explicar ya ha dejado de ser arte, ha empezado a ser historia, porque el arte es siempre aquella forma que se inventará mañana.

Las poéticas, en general, procuran herramientas para facilitar la exploración del caos. Buscan alimentar la intuición creativa. Ponen la razón crítica en constante estado de alerta. Permiten predecir la catástrofe. Pero en ningún caso garantizan el acierto creativo. Porque las fórmulas son inexistentes. Porque no hay atajos para generar la obra perfecta. Y, en el mejor de los casos, los buenos consejos se reconocen, a menudo, cuando ya se ha acabado el entero proceso de creación. En cierto modo, es como lanzarle un salvavidas a un náufrago justo cuando llega a la playa.

Es esta la razón por la que abordaremos más adelante los procesos de creación, sólo después de profundizar en los procesos de análisis, porque estos son una excelente manera de alimentar, justamente, la intuición creativa. Analizar textos bien conocidos, clásicos o contemporáneos, permite aproximarnos al proceso de creación y, sobre todo, evita que tengamos que movernos en el caos de la nebulosa creativa. Permite concentrarse en las concreciones dramatúrgicas específicas –de las obras, por ejemplo, de Shakespeare, Chéjov o Beckett... por citar a los autores que, personalmente, me llevaría a una isla deserta– que han resultado de poner orden en el caos para convertirse en un texto acabado, es decir, un objeto que es un entramado de estructuras integradas con un único propósito creativo.

Sin embargo, será preciso establecer unas premisas de partida. Y la primera es que, cuando leamos un texto, es necesario que olvidemos (por de pronto) cualquier otra cosa que no sea el texto. Para nosotros el texto debería ser como un enigma que es necesario resolver, una cajita, imposible de abrir, la apertura de la cual depende de que sepamos comprender cómo están encajadas todas las piezas que la conforman.

La importancia de analizar, primero y ante todo, el texto en sí mismo, reside en el hecho de evitar cualquier posibilidad de sobreinterpretación del texto por exceso de información (sobre el autor, sobre el contexto histórico y cultural, sobre las mismas interpretaciones que los propios autores a veces ofrecen). Es imprescindible acudir al texto sin otra guía. Es importante que siempre que realicemos un análisis dramatúrgico, partamos del simple encuentro con el texto en una lectura personal en la que no busquemos otra cosa que el impacto que la obra pueda producirnos: atracción, rechazo, interés, aburrimiento, empatía, placer... es decir, el extenso vocabulario del gusto personal es, en este nivel, absolutamente pertinente, y lo es hasta el punto de que será bueno que partamos, en todo análisis dramatúrgico, de una reflexión seria, afinada y sincera sobre nuestra propia respuesta inmediata al texto, parte de la cual viene determinada por una diversidad de prejuicios sociales y personales que es necesario aislar de forma adecuada.

Tendremos ocasión de hacer, después, otras lecturas, cada vez más atentos, más profundas, más sutiles, más audaces, más creativas, que presten atención y analicen detalladamente determinados aspectos de la obra. De hecho, toda dramaturgia se asienta sobre un lecho de sucesivas relecturas a las que se somete toda obra con la intención de revelar la totalidad de sus enigmas. En la dirección de los enigmas no resueltos dirigiremos justamente los siguientes pasos del análisis dramatúrgico.

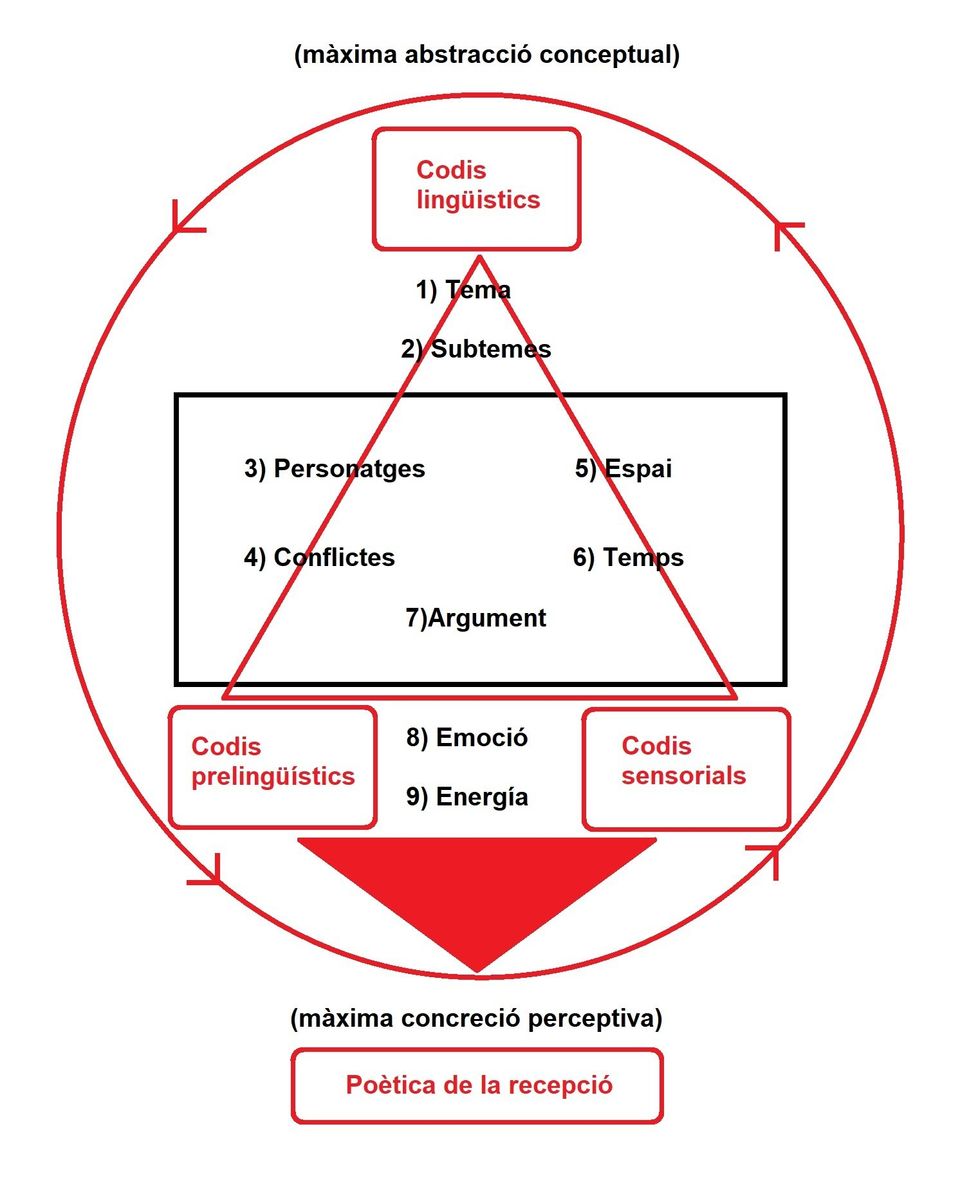

Con todo, el análisis propiamente dramatúrgico de la obra en sí se inicia en el momento que empezamos a interrogarnos sobre algunos de los nueve puntos recogidos en el siguiente esquema (que, por cierto, me acompaña desde hace ya un buen número de años):

El recorrido va desde una máxima abstracción conceptual (que es donde cada elemento escénico se sitúa en el territorio de la abstracción, la complejidad, la densidad de las ideas) hasta alcanzar una máxima concreción perceptiva (que es el momento en que todo se presenta sobre el escenario –que actúa como interfaz entre emisor y receptor– y es el momento en que el público proyecta sobre este espacio de significación que es el escenario –y sobre los actores, los objetos y las acciones que se encuentran en él– toda su capacidad de interpretar los signos).

La concreción escénica se verifica sobre todo en los códigos más emotivos y de respuesta innata que antes hemos definido como códigos prelingüísticos y sensoriales. Sobre estos dos tipos de códigos trabajan, precisamente, los actores (códigos prelingüísticos) y todo el equipo de dirección: escenógrafo, iluminador, diseñador de vestuario, espacio sonoro, música, coreografía, etc. (Códigos sensoriales). El director se sitúa, de alguna manera, en el centro del triángulo formado por los códigos lingüísticos, prelingüísticos y sensoriales y tiene, como función, coordinarlos todos.

Es un error pensar que el texto dramático, por usar casi de forma exclusiva un código lingüístico, se sitúe próximo al nivel de máxima abstracción conceptual. De hecho, para un texto dramático es especialmente válida esta oscilación entre los dos polos de la abstracción / concreción porque, si en los presupuestos iniciales puede (y debe) alcanzar un nivel conceptual tan elevado como sea posible, cuando queda finalmente concretado en forma de texto dramático –que debe ser interpretado sobre el escenario y ante el público– es cuando se sitúa en el plano de la oralidad, poderosamente contaminado por los códigos prelingüística y directamente influido por los códigos sensoriales que la enmarcan. Tanto sintácticamente –en la simplicidad / complejidad estructural, en el ritmo– como semánticamente –en el uso de un lenguaje especialmente directo y transparente–, el lenguaje de la oralidad sobre el que se asientan diálogos y monólogos está cargado de emoción y energía. Es en este punto cuando un texto dramático puede ser especialmente apreciado por la naturalidad, plasticidad, sensorialidad o inmediatez de su lenguaje. Por otro lado, un texto dramático hace, en las acotaciones, una propuesta completa de escenificación, por lo que prevé el uso de todos los demás códigos implicados en el hecho escénico.

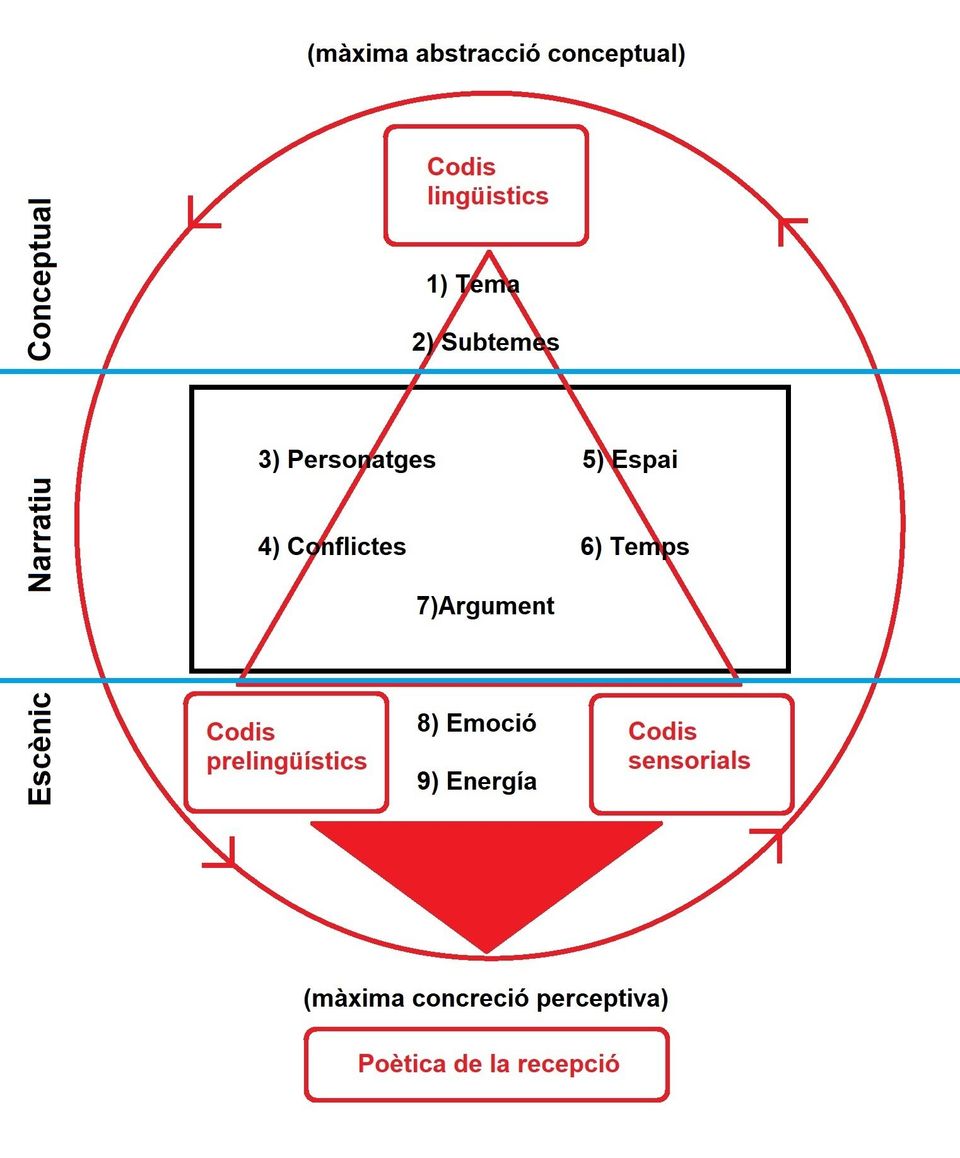

Los nueve puntos pueden, por otra parte, reordenarse en tres niveles diferentes que, al menos durante el análisis, es necesario que mantengamos separados:

Nivel conceptual:

[1) tema y 2) subtemas], en el que nos movemos en una estructura de conceptos puros de un altísimo grado de abstracción hasta el punto que iguala los niveles de abstracción de la filosofía, la sociología, la psicología, la política, la antropología... (como resulta más que evidente en lecturas de obras de autores como Sófocles, Pirandello o Beckett por citar a alguno). El nivel conceptual es el nivel del análisis dramatúrgico por excelencia (de hecho, una de las herramientas más eficaces de toda análisis dramatúrgico es el desarrollo de lo que llamo el mapa conceptual de la pieza, que es en definitiva el esquema en el que todos los elementos de la obra dramática quedan integrados en una única estructura conceptual). (1)

Nivel narrativo o argumental:

[3) personajes, 4) conflictos, 5) espacio, 6) tiempo y 7) argumento], que es cuando los subtemas del nivel conceptual se cargan de vivencias para encarnarse en determinados personajes / espacios / conflictos: de hecho, los personajes (articulados cada uno de ellos alrededor de un subtema) se enfrentan entre ellos en forma de conflictos (centrados, cada conflicto, en torno a un subtema) en una serie de espacios concretos (que vienen definidos por diferentes subtemas) que los constriñen a actuar de determinada manera y en una sucesión temporal / causal concreta. De la articulación de los primeros cuatro elementos, derivaría una más que aceptable definición de argumento: personajes en conflicto en un espacio a lo largo de un tiempo. En el momento de ligarlo todo en una cadena de secuencias, el argumento posibilita la aparición de emociones y energías, que necesitan, justamente, este contínuum temporal. Que somos animales narrativos es una evidencia científica que ha puesto de relieve recientemente la neurociencia (2), y esto explicaría, probablemente, que el nivel narrativo sea lo que a todos resulta más fácilmente reconocible: todo el mundo sale del cine o del teatro siendo capaz de explicar con mayor o menor acierto la historia que acaba de ver. No todo el mundo es igualmente capaz de abstraer de esta narración los conceptos en los que se sustenta (nivel conceptual), ni tampoco acaba de ser del todo consciente de los impactos senso-emocionales que han condicionado poderosamente su recepción (nivel escénico).

Nivel escénico:

[8) emociones y 9) energía], es el que articula los elementos de los que se esperan respuestas más directamente emocionales, instintivas y fisiológicas por parte del público. A pesar de reconocer la energía inmediatamente cuando la percibimos (aunque a menudo no acabemos de ser del todo conscientes de su impacto), la dificultad consiste tanto en pensarla y concebirla desde el texto con el objetivo de plantear una puesta en escena, como en construir estructuras energéticas complejas que coincidan, paso a paso, con los niveles narrativo y conceptual de la obra en cuestión. (3)

La posibilidad de separar los tres niveles en análisis no quita que, en la realidad del texto escrito y de la escenificación que se deriva, el entrelazamiento de los tres niveles sea en la práctica imposible de separar (circunstancia que, en el esquema, es simbolizado por el círculo que circunscribe los nueve puntos y por las flechas que obligan a un recorrido circular, recorrido que indica la inevitabilidad de pensar una y mil veces todos los elementos a medida que avanzamos en el análisis.

La necesidad realizar un análisis de todos los elementos pertenecientes a los niveles conceptual, narrativo y escénico que intervienen en el proceso de concepción y puesta en escena deriva de la forma en que el cerebro de los espectadores procesa, en primer lugar, los estímulos que le llegan por los diferentes canales sensoriales, y de cómo después elabora la diversidad de estructuras, sintetizándolas y reteniéndolas en la memoria, de tal manera que se presentan como un todo inseparable perfectamente interconectado e interdependiente, de apariencia homogénea a pesar de ser, sin duda, un rompecabezas de fragmentos. Dosificar la densidad de estímulos y la dificultad de su procesamiento sólo es posible en el caso de que el análisis dramatúrgico de la totalidad se conciba como una partitura en la que cada compás en cada línea coincide en el tiempo con el resto de compases de todas las demás líneas. Cuanto más rica sea la partitura, tanto más rico será, en consecuencia, el análisis dramatúrgico y, también, la puesta en escena.

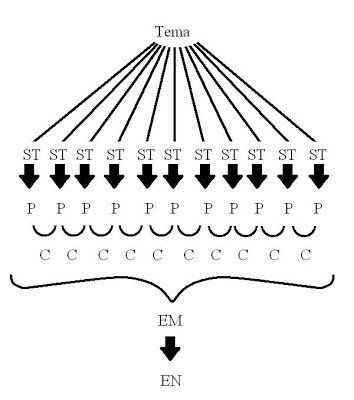

Por otra parte, los límites entre uno y otro nivel son notablemente difusos: establecer un corte nítido entre la estructura de subtemas y la estructura de personajes o de espacios es a menudo tan difícil como poco productivo, al igual que entre la estructura argumental y las estructuras emocionales y energéticas. Simplificando el esquema, podemos afirmar que el descenso desde el tema hasta la energía se produce en una gradación ininterrumpida, como se evidencia en el siguiente esquema:

De este esquema, que sirve para explicar la coherencia entre el concepto que sostiene un personaje y las emociones que lo conmueven, resulta que del tema (T) deriva una estructura de subtemas (ST) que se corresponde exactamente con una estructura de personajes (P) que, a su vez, establecen entre ellos una serie de relaciones que definimos como conflictos (C), de los que se deriva una determinada estructura de emociones (EM), de la que se deriva la estructura energética (EN ) de la pieza (en cuanto a los intérpretes). Separar con precisión en qué momento los conceptos que consideramos subtemas empiezan a conformar los personajes propiamente dichos, o en qué momento los conflictos comienzan a transformarse en emociones y estas en energías es, a menudo, de una dificultad insuperable. Más interesante es comprender que en esta gradación conceptual continua existen núcleos bien determinados a los que, partiendo de la idea del tema, atribuimos un valor como subtemas, personajes, conflictos, emociones o energía.

Con todo, resulta imprescindible establecer con exactitud el valor de cada uno de estos conceptos, empezando por aquel que puede considerarse el principio rector de toda pieza: el tema, el principio de coherencia.

Pablo Ley

20.3.2020