sobre la energía 1

Contra la castración emocional (una introducción a la energía)

(por Pablo Ley)

Esta serie de artículos que ahora empiezo a reescribir tuvo una primera versión en forma epistolar. Alguien –un amigo que se mira el teatro con entusiasmo, pero que lo hace sobre todo desde la oscuridad del patio de butacas– quiso saber, con la máxima precisión posible, a qué nos referíamos la gente de teatro cuando utilizamos esta idea tan imprecisa, esta metáfora tan abierta, que termina condensándose en el concepto de energía. Recojo aquí parte de aquellas cartas –inevitablemente modificadas– y, a lo largo de las próximas líneas y las siguientes semanas, intentaré profundizar en este concepto que ahora, para empezar, definiré como lo hago cuando quiero terminar rápido.

I. Uso la palabra energía en el mismo sentido que lo hace en su diccionario María Moliner, que la define, en primera acepción, de la manera que sigue: "Capacidad mayor o menor de alguien o algo para realizar un trabajo o esfuerzo o producir un efecto ". Evidentemente, a lo que aspira la energía escénica es a producir un efecto determinado sobre el público.

II. Muy brevemente, el concepto de energía podría definirse como la acumulación de impactos sensoriales y emocionales que el público recibe durante la representación y que transforman su estado de ánimo y lo predisponen a recibir la información intelectual de una manera no exclusivamente racional. La energía no modifica sustancialmente el aspecto conceptual de la pieza, simplemente funciona como vehículo sensorial y emocional de la información que sirve.

Pero, a partir de ahí, sí habrá que ponerse a reflexionar.

Que el concepto de energía es un concepto comodín que utilizamos en teatro para hablar de una amplísima diversidad de fenómenos, es algo que está bastante claro. Hablamos de energía y emociones casi sin hacer distinción porque, en la mayoría de los casos, lo que entendemos como impacto energético implica inmediatamente una respuesta emotiva de la que es indisociable.

Si me remonto a las primeras conversaciones con amigos directores (en la década de los 80), una de las cosas que teníamos todos claro era que la energía (sea lo que sea lo que ésta fuera) era la única verdad escénica, mientras que todo lo demás entraba dentro de lo que llamábamos, con desprecio, ficción (y que, como entusiastas del teatro posdramático, nos parecía falsa, algo a combatir sobre el escenario). Esta forma de verdad escénica que nada tenía que ver con la estructura conceptual de una pieza, nos parecía que golpeaba al público de manera muy intensa, incluso cuando éste ni siquiera era consciente de ese impacto que lo aturdía en una especie de éxtasis que, ya puestos, llamábamos catarsis.

Recuerdo, en este sentido, una anécdota que puedo datar con mucha precisión porque tiene que ver con la presentación en el Teatro Romea de Die Marquise von O., de Kleist, dirigida por Hans Jürgen Syberberg e interpretada por Edith Clever. La representación era en alemán, sin traducción simultánea ni sobretítulos, y la única ayuda era un papel que difícilmente podías leer en la oscuridad. Era un monólogo denso, que Edith Clever interpretaba con contundencia. Fui con una amiga y, cuando ya llevábamos una buena media hora de espectáculo, sentí curiosidad por saber si le gustaba, o mejor dicho, por saber si mi amiga resistía tanta densidad interpretativa.

Cuando me volví hacia ella, lo que vi en su rostro, con la boca literalmente abierta, era la evidencia de la más absoluta fascinación que el espectáculo le estaba causando. La "energía" que emanaba de la impresionante interpretación de Edith Clever –gracias, esencialmente, en el hecho de no entender ni una sola palabra en alemán– era tan evidente en aquella expresión, que, desde entonces, utilizo a menudo esta anécdota –y el rostro de fascinación de mi amiga– para aproximarse al concepto de lo que, aún ahora, entiendo por energía.

Es decir, energía como algo que queda al margen de la palabra y de su poder conceptualizador, que se desprende, primero y ante todo, del actor y de lo que éste hace en el espacio.

De todos modos, soy consciente de que hay muchas más cosas que generan esta fascinación: la luz, la música, la intensidad de las acciones, la utilización del espacio... y que decir esto es lo mismo que no decir nada (o decir algo tan amplio que es casi lo mismo que no decir nada).

Por otra parte, me he visto a menudo utilizando la energía como herramienta de trabajo (sin ninguna necesidad ni obligación de tenerla que explicar).

Cuando haces de crítico, por ejemplo, la energía que desprende un espectáculo es una guía sólida para el juicio. Una energía convincente es capaz de decantar tu opinión incluso cuando el espectáculo no alcanza hitos conceptuales que, sobre el papel, consideramos imprescindibles (leer Titus Andronicus, uno de los textos menos valorados académicamente de Shakespeare, no es ni de lejos lo mismo que ver una representación del texto, que resulta siempre, gracias a la acumulación de atrocidades, terroríficamente subyugante). Lo que llamamos verdad escénica (otro concepto de máxima vaguedad), ligado a la energía, acaba resultando sumamente relevante (a pesar de ser intuitivo) a la hora de juzgar una pieza.

Cuando haces de director te preocupa que la energía fluya de manera que arrastre los conceptos y mantenga al público sentado atento en el sillón. El lenguaje de la sala de ensayo es, a veces, de una gran verbosidad, pero a menudo se resume en pocas palabras y en consignas breves. Y el adverbio "más", usado de forma repetida y con diferentes tonos de voz, volúmenes, tempos e intensidades, puede perfectamente referirse a una gran diversidad de conceptos sobreentendidos que no entrañan ninguna dificultad de comprensión para nadie. Pero al igual que ocurre con el adverbio "más", con el concepto de energía, y a pesar de que todos pensamos que entendemos lo mismo, al final acaba siendo difícil saber de cuántas cosas diferentes hablamos. Y, sin embargo, cuando la "energía" no fluye o se interrumpe, o pierde intensidad, es algo que todos –actores, directores ... pero también el público– somos capaces de detectar sin la menor vacilación. Y, lo que es más importante, habitualmente somos capaces de ponerle remedio (a menudo drástico, dándole un hachazo a la escena para amputar la zona que hemos identificado como gangrenada por falta de energía).

Cuando escribes teatro, la energía es otra cosa. Tiene más que ver con la estructura, con el desarrollo y la intensidad de las acciones y emociones. Pero es verdad que, mientras la estructura energética de la pieza funcione, tampoco te preocupa demasiado definir qué es eso de la energía (y lo más relevante es que, cuando una obra no camina, cualquiera lo puede percibir, aunque no todo el mundo sepa decir por qué, ni proponer una solución).

De hecho, empecé a interesarme por tratar de definir la energía cuando empecé a impartir clases de literatura dramática y de dramaturgia, y lo cierto es que he tenido la suerte impagable de tener que dedicar muchas horas a leer, en general , con placer el siglo XX –con textos meravellosos–, pero sobre todo los griegos del siglo IV a. C. –que me fascinen– y Shakespeare –que aún me fascina más–.

Leer palabras es algo de lo que deberíamos ser mucho más conscientes. El poder conceptual de la palabra es tan grande que, a menudo, olvidamos que lo que de verdad hacen las palabras es despertar en nosotros la memoria de nuestras vivencias asociadas a ellas, sin las cuales las palabras no transmitirían nunca ni la menor idea. Leer depende, en el fondo, de la intensidad de las vivencias del propio lector (y, más tarde, del espectador), porque es a través de sus vivencias como las palabras alcanzan su plenitud.

De hecho, es este torrente vivencial lo que en clase empecé a llamar energía. De alguna manera, es devolverles la vida a las palabras: colores, olores, tacto, ruidos, sabores, el despliegue vivencial a través de la memoria y el correlato de sus emociones.

Soy consciente de la inevitabilidad de impartir clases sentados, concentrados, prestando atención y mostrando una actitud respetuosa de escucha hacia el grupo. Pero no deja de ser una contradicción tener ante ti a un grupo de chicos y chicas inmovilizados al tiempo que intentas despertarlos al mundo de la literatura, o de la poesía. Demasiado a menudo tenemos delante a un grupo de chavales a los que se les ha instado a estar quietos, a no moverse, no hacer ruido, no distraerse y recibir la palabra como un concepto puro (pura cerebralidad aislada de toda emoción, de toda fisicidad).

Enfrentarse a la literatura desde esta premisa es casi la certeza del fracaso. Como he leído en numerosas ocasiones, la realidad es que se piensa con todo el cuerpo. La literatura está en los sentidos, en los órganos internos (la angustia que te encoge el estómago, el deseo de que te quema los pulmones y el sexo, el escalofrío que te recorre la espalda, que te afloja las rodillas, el corazón que se desboca en un sobresalto, etcétera). Y eso, justamente eso, también forma parte de lo que yo llamo energía.

Eliminar esta especie de autismo conceptual (de castración emocional) a que se ven abocados los alumnos de bachillerato (y, al igual que ellos, los espectadores de una sala teatral al uso) es una de las tareas más difíciles a las que nos enfrentamos los profesores de literatura. Contagiar la pasión por algo así, cuando las suspicacias por parte de los alumnos son tantas y tan justificadas, es algo que (aunque sea frustrante reconocerlo) no siempre consigues.

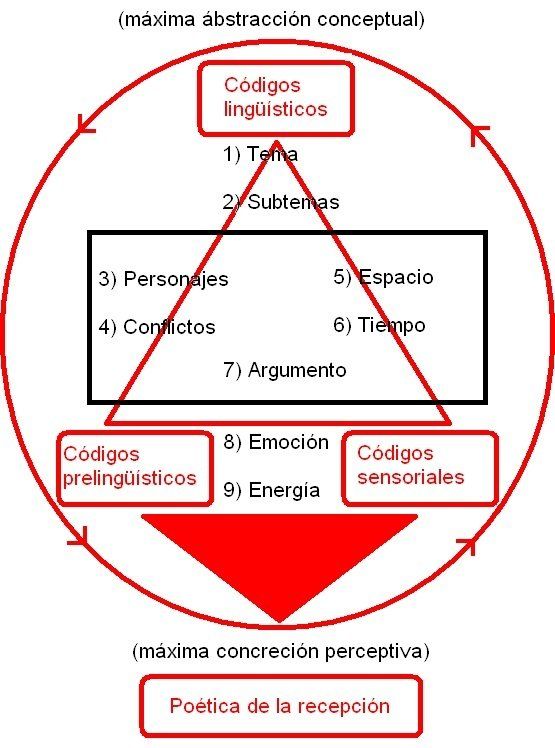

Es en este contexto en el que desarrollo mi sencillísimo esquema de los nueve puntos.

Siempre digo que son nueve conceptos que, a diferencia de otros conceptos analíticos más elaborados, sí se oyen en la sala de ensayo. El elemento conceptual articula el discurso, pero lo que de verdad le llega al público es la cadena de impactos emocionales y energéticos directamente relacionados con los códigos prelingüísticos y los códigos sensoriales.

Ir al siguiente artículo: "La Reina Margot y los continuos senso-emocionals. Un análisis de la película de Patrice Chereau"

El nivel conceptual (tema y subtemas) me sirve para hablar del principio de coherencia. Lo difícil es convencer a los alumnos de que la coherencia conceptual impregna hasta tal punto un texto que, en realidad, a medida que avanzas en su análisis, el tema (concepto central que lo articula todo) aparece por todas partes. En esto (y en tantas cosas), Shakespeare es un maestro. Pero lo cierto es que el análisis de textos como El jardín de los cerezos, de Chéjov, o Esperando a Godot

o (uno que todavía me gusta más) La última cinta de Krapp

(fascinante estudio del tiempo y la memoria), ambos de Beckett, no deja ninguna duda al respecto.

El nivel narrativo (que es lo que quizás me interesa menos a la hora de analizar una pieza, porque la narración es lo que tenemos delante), me permite hablar del desarrollo argumental. Conceptos como personaje, conflicto, espacio y estructura temporal y causal son conceptos en sí mismos transparentes.

Y llega, por fin, el nivel escénico en que abordo sólo dos conceptos, pero que son fundamentales, como emoción y energía. Pero todo esto lo explicaré con detalle en otra ocasión.

Pero para hacerlo comprensible utilizo desde hace ya varios años una película como La Reina Margot, de Patrice Chéreau, truculenta, sanguinolenta, tumultuosa, llena de impactos de violencia y sexo y, sobre todo, muy teatral, de la que hablaré en el próximo artículo de esta serie dedicada a la energía.