16_el personaje: primera aproximación

Dejamos poco a poco atrás el nivel conceptual y nos adentramos a partir de aquí en el nivel narrativo. A partir de este instante, abandonamos la exigencia de convertir cualquier elemento del texto o de la obra que estamos analizando en un concepto abstracto (es decir, abstraído de las concreciones que, en el texto o en la escenificación del texto, lo delimitan, lo describen y lo hacen real o, al menos, verosímil), y entramos en el terreno de lo concreto, donde cualquier elemento viene determinado por una cadena de relaciones causales (pero también casuales) que se suceden en el tiempo en un entramado de líneas secuenciales que pueden llegar a ser muy complejas y ricas en situaciones de confrontación y conflicto. Dicho de manera más simple, a partir de ahí, cualquier elemento tiene una historia.

Y empezamos, en primer lugar, por el personaje, porque en cualquier obra de teatro el personaje es el eje esencial (1)

y es el centro de toda narración. Pero nos equivocaríamos si no hiciéramos antes una reflexión sobre qué es –sobre el papel y sobre el escenario– un personaje.

El personaje, un conglomerado de informaciones

Esencialmente un personaje, cuando lo vemos sobre un escenario, es un conglomerado más o menos denso de informaciones en torno a una idea que se modificará sustancialmente a través de los conflictos con el resto de personajes a lo largo del tiempo de la representación. Estas informaciones, que habitualmente se presentan en forma de narración y están, por tanto, integradas en un entramado coherente de causas y consecuencias, pueden ser de muy diversa índole: biográficas, psicológicas, sociales, económicas, profesionales, políticas, ideológicas...

Sobre el papel, esta circunstancia que hace del personaje un conglomerado de informaciones se hace infinitamente más clara en la medida que un personaje no es otra cosa que una número determinado de palabras organizadas en una serie de réplicas a lo largo de una sucesión de escenas.

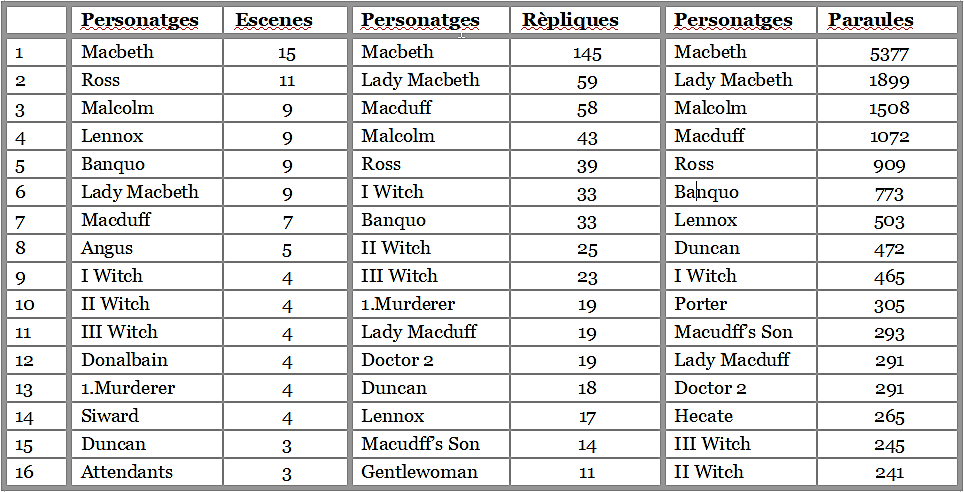

Un ejemplo de ello podría ser el desglose de la obra de Macbeth, de Shakespeare, que nos pone ante una evidencia: el desarrollo de un personaje depende del número de sus interacciones (escenas en las que interviene), de la intensidad de sus intervenciones (número de réplicas) y de la extensión de sus réplicas (número de palabras).

Sólo hay que ver hasta qué punto se desarrolla el personaje de Macbeth en comparación con aquellos que le siguen en orden de importancia (el total de personajes llega casi a los 50), para advertir su centralidad, que, con 5377 palabras en 145 réplicas a lo largo de 15 escenas (del total de 28 escenas de la obra), podríamos decir que hace de él el protagonista absoluto. A su lado, Lady Macbeth resulta, desde el punto de vista cuantitativo, un personaje secundario cuya función es definir con precisión determinados aspectos morales y psicológicos del propio Macbeth (una función a la que también contribuyen las brujas que abocan a ambos personajes al abismo moral de la ambición desligada de todo principio ético).

Pero la sorpresa, cuantitativamente hablando, se produce con un personaje que, en la memoria que queda después de la lectura, no resulta ni de lejos tan significativo. Malcolm –seguido de Macduff, ligados ambos en forma de binomi–, cargan con un importante número de réplicas y palabras que les permiten expresar de forma completa su concepción del mundo, radicalmente opuesta a la de Macbeth.

Por un lado Macbeth y Lady Macbeth (con la extensión de las brujas), del otro Malcolm y Macduff (a los que pueden agregarse los personajes de Lady Macduff y de su hijo), conforman la principal estructura de oposiciones de la pieza.

Es en este punto, reducido todo personaje a un número determinado de palabras y de acciones, cuando empezamos a ser conscientes de la dificultad de la construcción de un personajes. ¿De verdad 5377 palabras son capaces de definir un personaje que en la imaginación de cualquier lector aparece como una figura gigantesca? La dificultad se encuentra en la capacidad evocativa de cada una de estas palabras y de estas acciones, en la elección de las imágenes que generan, en las causas que las provocan y las consecuencias que las siguen y, sobre todo, en toda la información que cada una de estas palabras y acciones despiertan en la memoria de cada espectador.

La imagen que utilizo a menudo para dar idea de esta circunstancia es que el dramaturgo (y con él el director y todo el equipo que lo acompaña) lo que hace es tirar un puñado de piedras en el estanque de la memoria y la imaginación del espectador. Las piedras, al caer al agua, generan un dibujo complejo de ondas concéntricas que se expanden hasta llegar a la orilla y, una vez allí, se repliegan hacia el centro generando unos entrecruzamientos de las ondas en un dibujo complejo que depende, en gran parte, de la forma de la orilla. Esta diversidad de ondas entrecruzadas según la forma de cada estanque me sirve como metáfora para explicar que cada espectador ve lo que ve, lo que puede y quiere ver, aportando de su bagaje personal –vital y cultural– mucho más de lo que, en principio, le ofrece el dramaturgo y, con él, el equipo que ha generado la obra de teatro.

Pablo Ley